纳芯微强势入局,重塑汽车超声雷达芯片市场格局

2025-09-05

11:29:14

来源: 李晨光

点击

近年来,在汽车产业的变革浪潮中,电动化、智能化趋势正以前所未有的速度演进。这一变革对汽车的感知系统提出了更高的要求,各类传感器和车载雷达的需求显著提升。其中,在近距离感知领域,超声波雷达当之无愧地成为了主力。

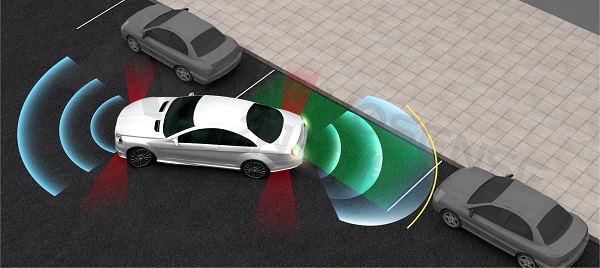

例如在泊车、进出地库以及狭窄路段会车等低速和近距离驾驶场景中,毫米波雷达和摄像头往往显得力不从心。毫米波雷达在近距离时存在盲区,且检测精度在近场会有所下降;摄像头则容易受到光线、天气等环境因素的影响。而超声波雷达却能在15cm-5m这一关键范围内实现高精度探测,为驾驶者提供可靠的保障。

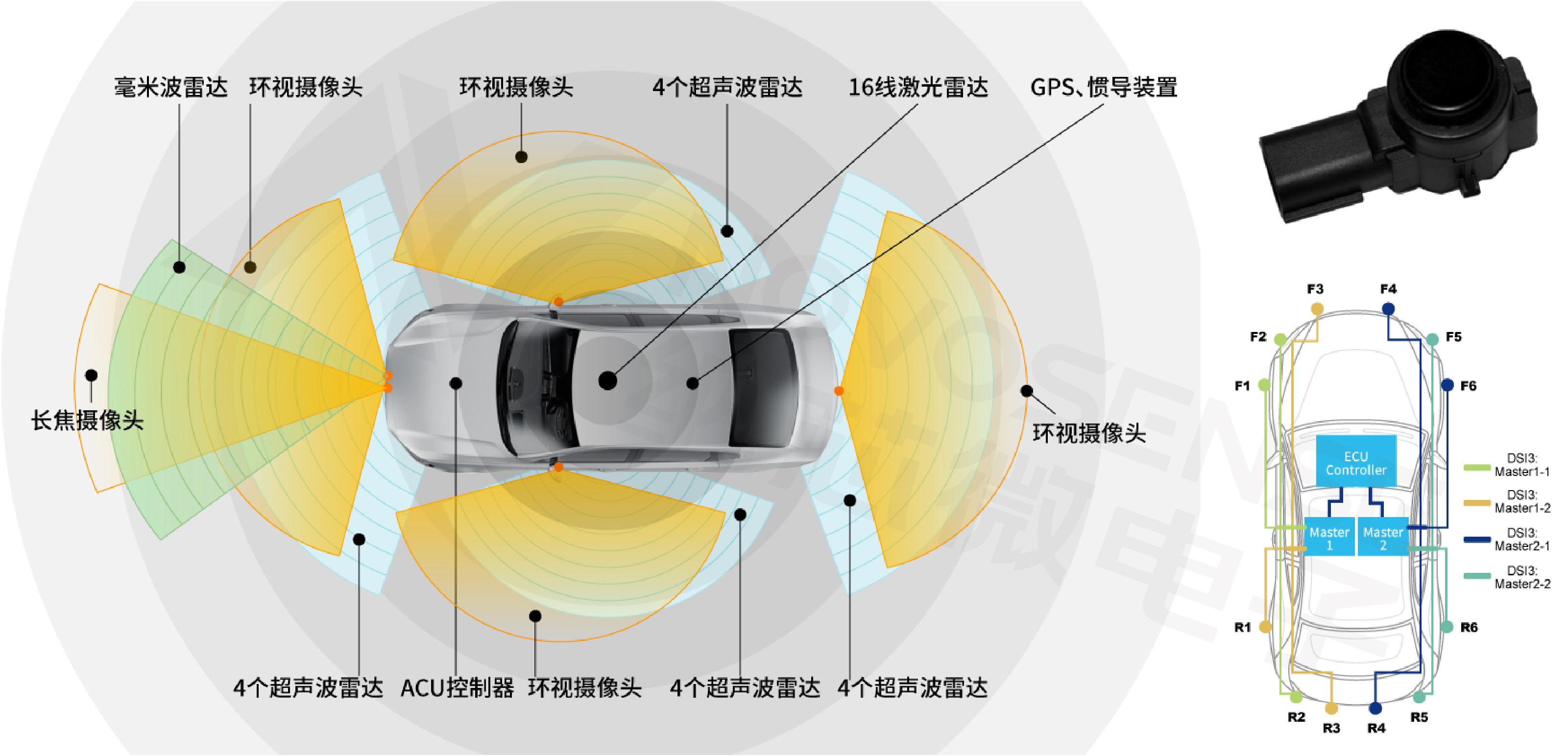

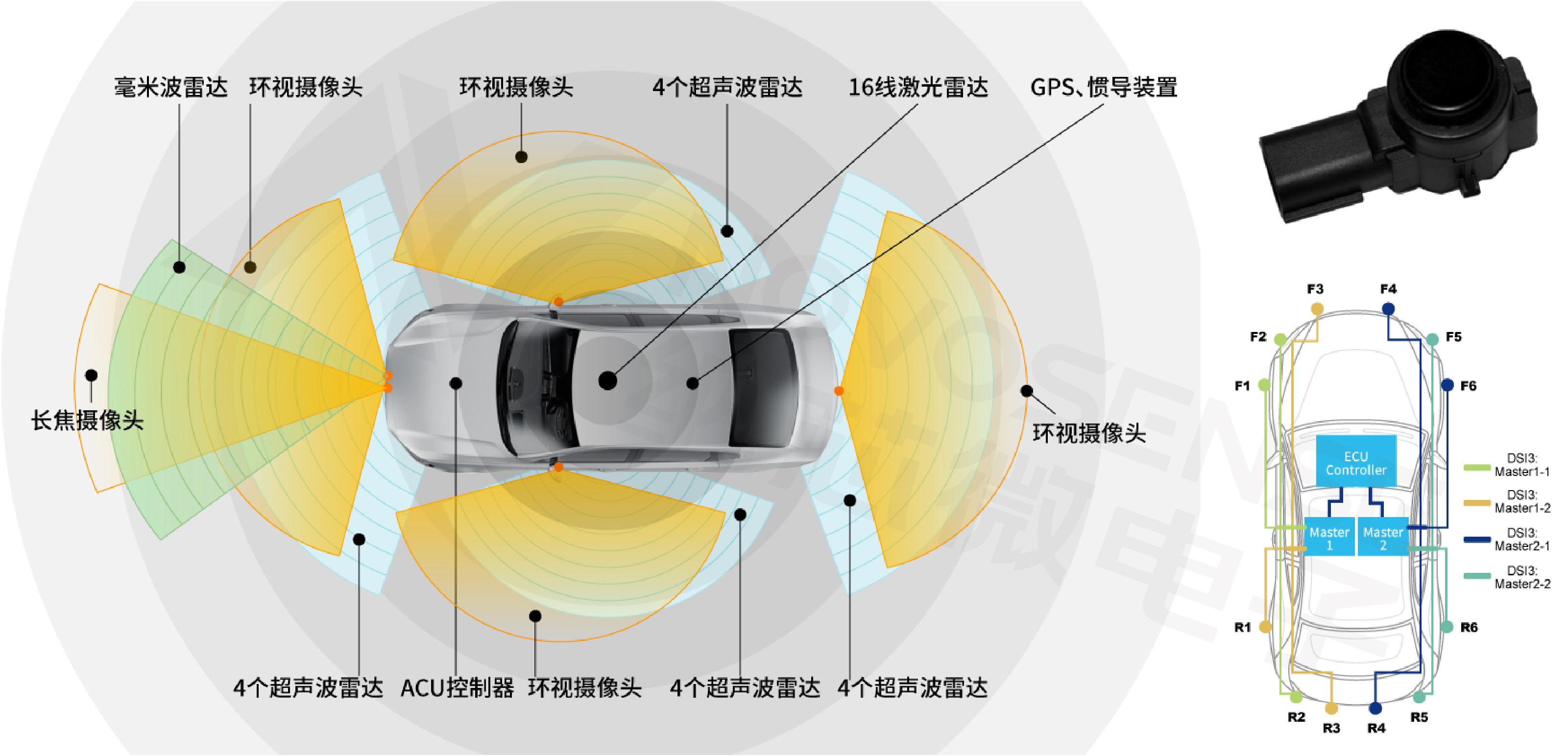

当前,随着超声波雷达技术从泊车辅助(UPA)向自动泊车辅助(APA)、自动代客泊车(AVP)演进,以及L2+ ADAS在中高端及大众车型加速普及,目前主流车型已普遍升级至配备12颗左右的AK2超声波雷达,均匀分布在车辆四周,构建起全方位的360°近场监测体系,并结合摄像头、转向角和车速信息,确保了车位识别、路径规划、自动转向和换挡等全流程泊车的安全与精准。

全车可搭载12颗超声探头

并且,随着汽车电子架构走向集中化,超声波雷达正逐步演变为近场感知的关键“智能节点”,将与摄像头、毫米波雷达携手,共同打造更安全、更智能的自动驾驶环境,助力智驾系统打造百亿级市场空间。

在这样的行业发展态势下,纳芯微顺势而为,凭借多年来在传感器、汽车电子等领域的经验与技术积累,近日推出超声雷达探头芯片新品,直面汽车超声波传感器领域的机遇与挑战。

从痛点到突破,纳芯微NSUC1800破局之路

纳芯微技术市场总监王良藩指出,虽然汽车超声雷达市场空间广阔,但仍面临着技术与市场的双重挑战。技术上,存在扫描效率低、抗干扰能力弱、探测边界受限和数据回传支持不足等问题;市场方面,海外方案相对封闭,供应链依赖度较高。

面对汽车超声波系统的技术挑战与市场痛点,纳芯微凭借系统级全链条实力和完整解决方案,强势进入超声雷达芯片市场。通过自主研发攻克技术壁垒,降低客户成本,聚焦智能驾驶感知领域构建全方位能力,致力于推动汽车电子国产化进程和产业升级,为市场发展带来新动力。

近日,纳芯微正式推出NSUC1800——基于全国产供应链、兼容标准DSI3协议的超声雷达探头芯片(Slave),为辅助泊车(UPA)、自动泊车(APA)、代客泊车(AVP)等智驾场景提供更精准、更可靠的感知能力。

王良藩强调,NSUC1800超声雷达探头芯片是国内为数不多实现主从设备跨品牌互联互通的国产系统方案,其区别于传统单一芯片,纳芯微AK2超声雷达系统提供“硬件+软件+服务”的交钥匙方案,以全栈能力降低客户集成门槛,推动国产超声传感器方案从“单点替代”迈向“系统领先”。

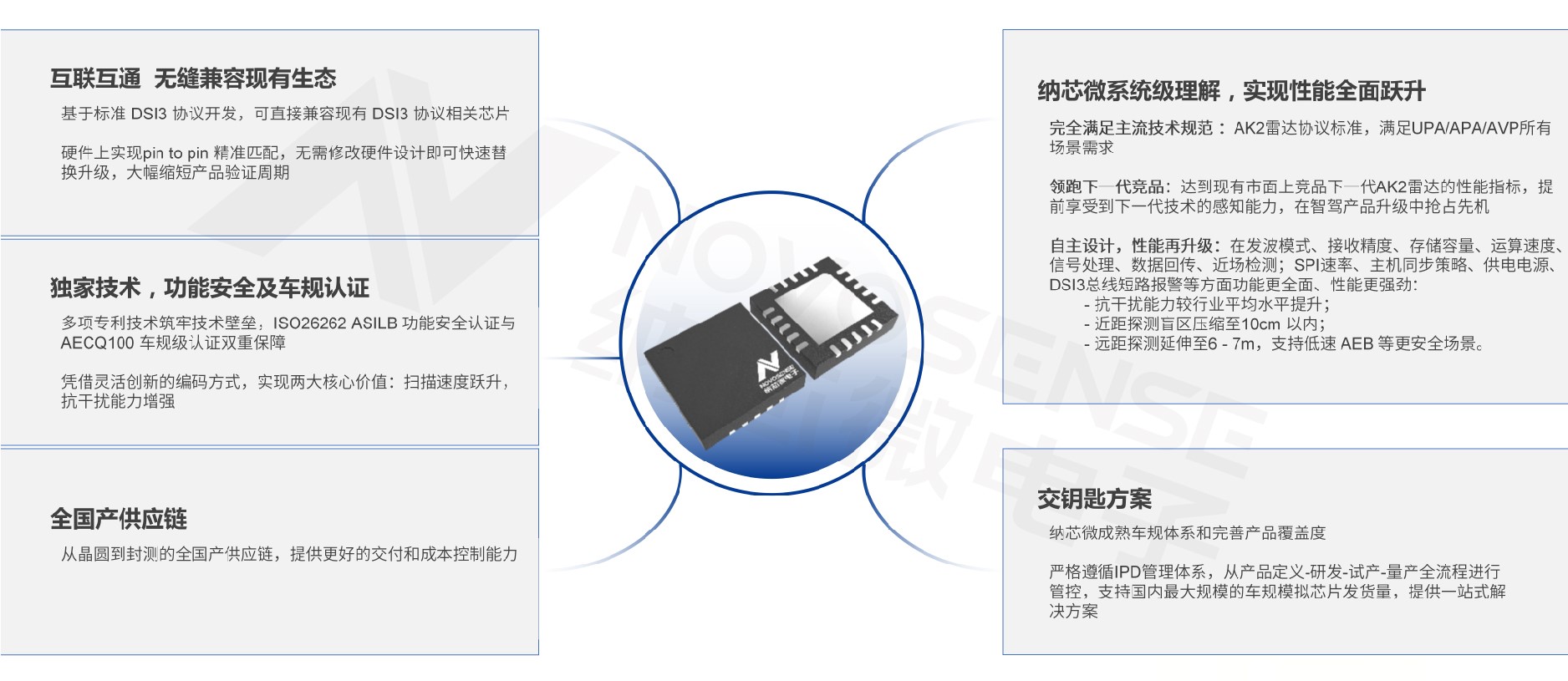

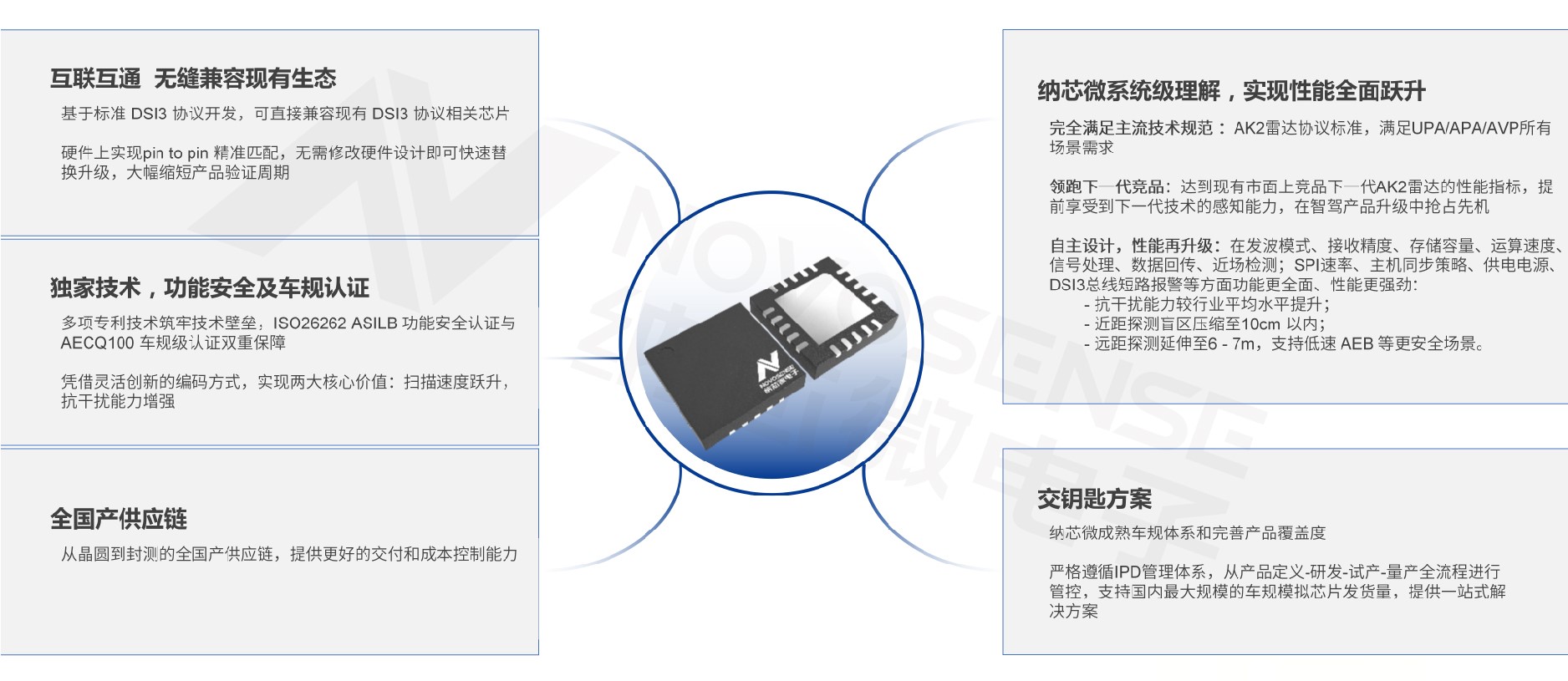

具体来看,纳芯微新推出的超声雷达探头芯片NSUC1800具备诸多优势:包括互联互通,无缝兼容现有生态;独家技术,功能安全及车规认证;纳芯微系统级理解,实现性能全面跃升以及全国产供应链和交钥匙方案等,助力国产超声雷达系统性能快速提升,加速量产落地。

上文提到,汽车超声雷达目前仍面临一系列技术痛点,其功能与性能瓶颈制约场景落地:

- 扫描效率与多发多收能力不足

- 抗干扰能力薄弱,稳定性待提升

- 远/近场探测边界受限,盲区受限,远场探测距离不足

- 原始数据回传与端到端支持不足

- 主机与机端互联互通壁垒

对此,纳芯微凭借技术创新和产品优化升级,志在攻坚行业痛点技术。

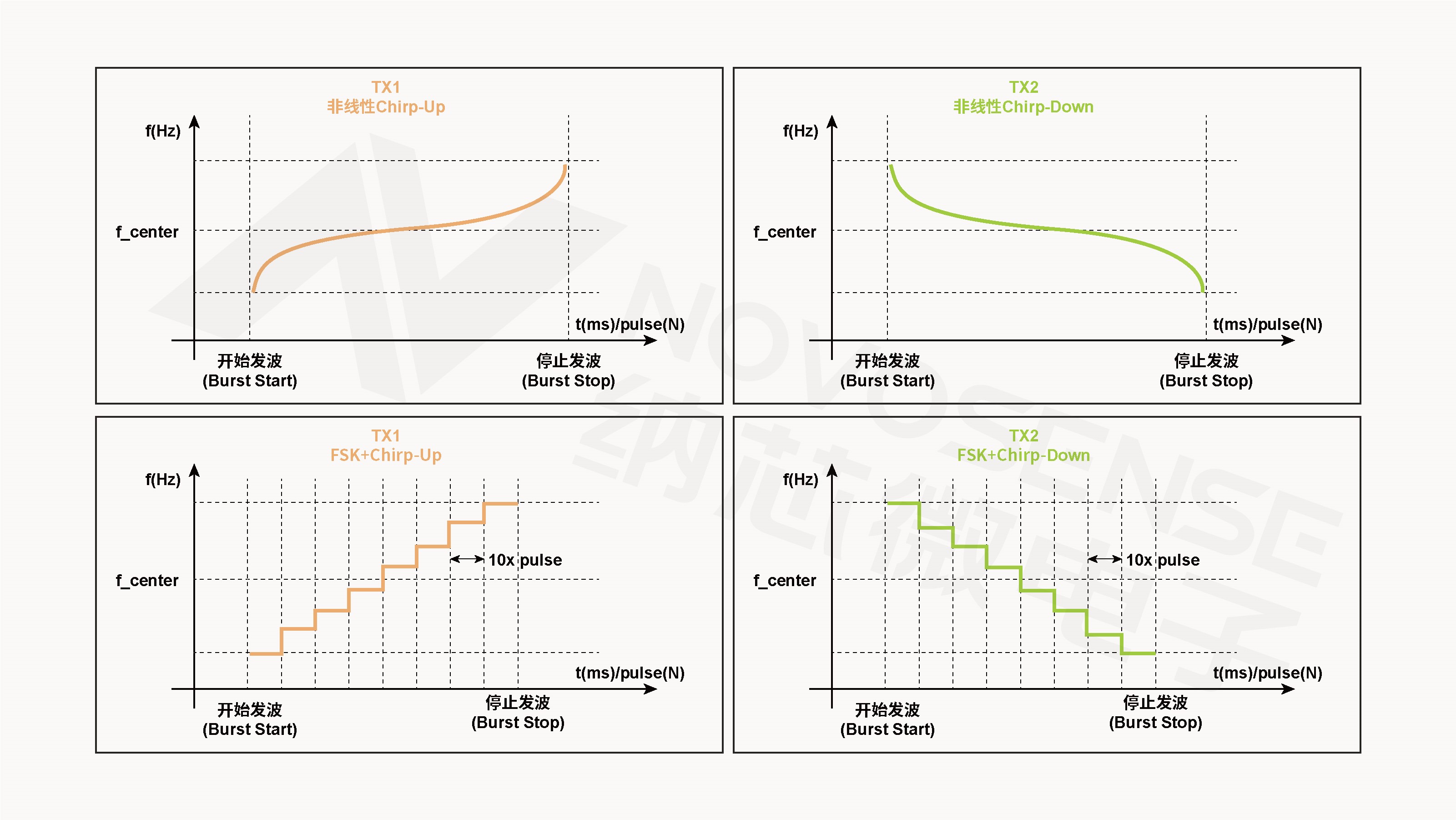

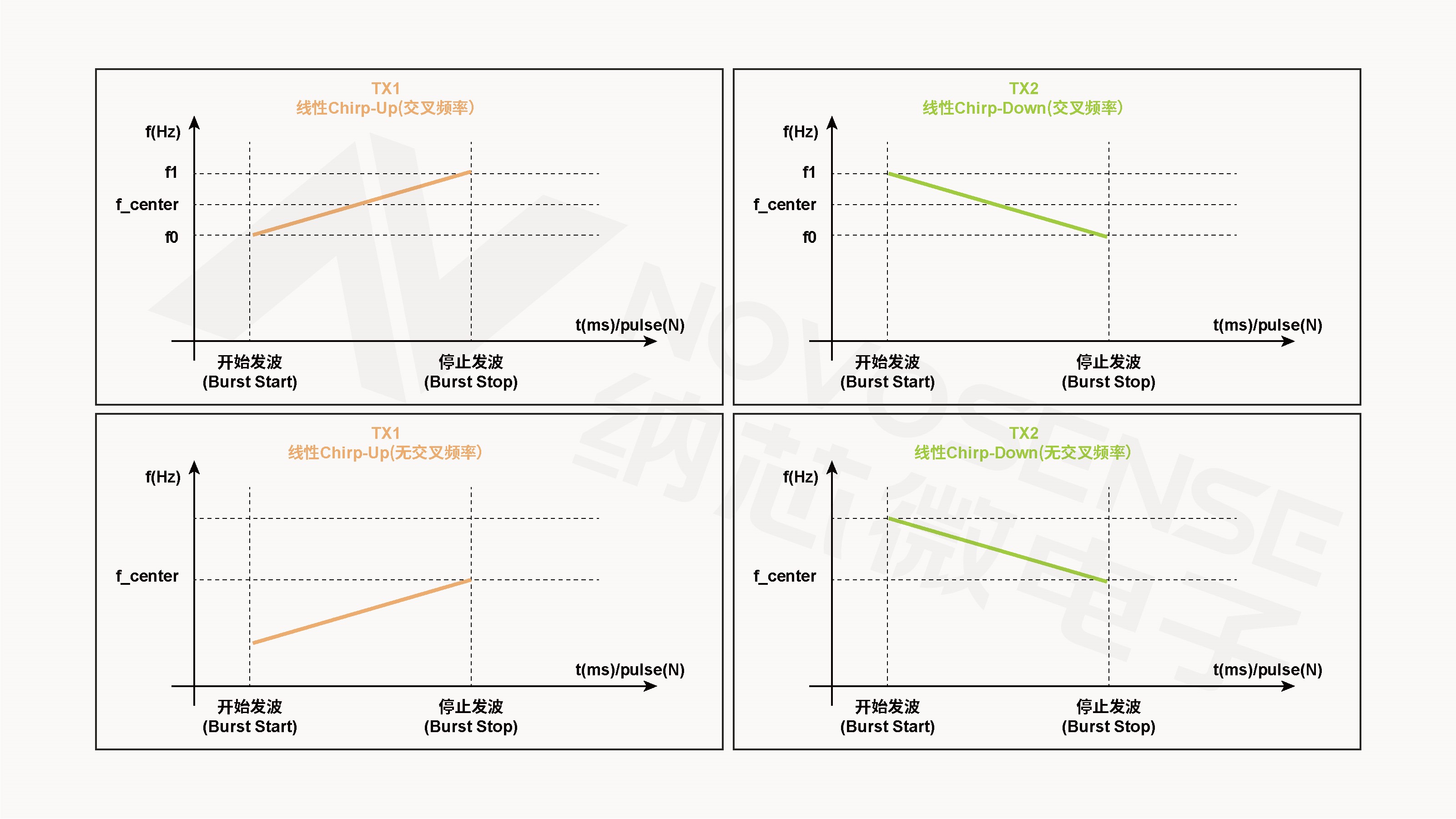

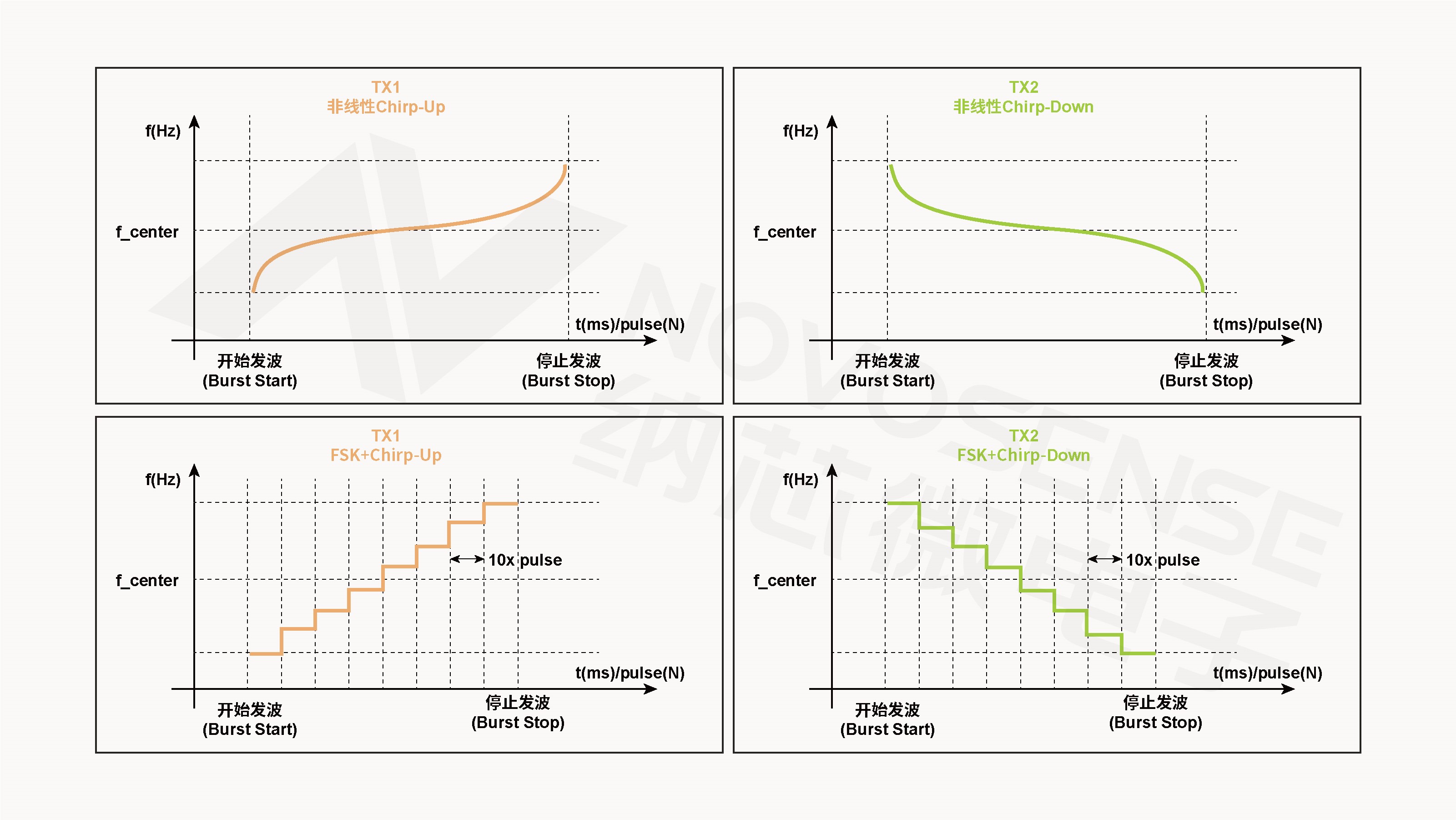

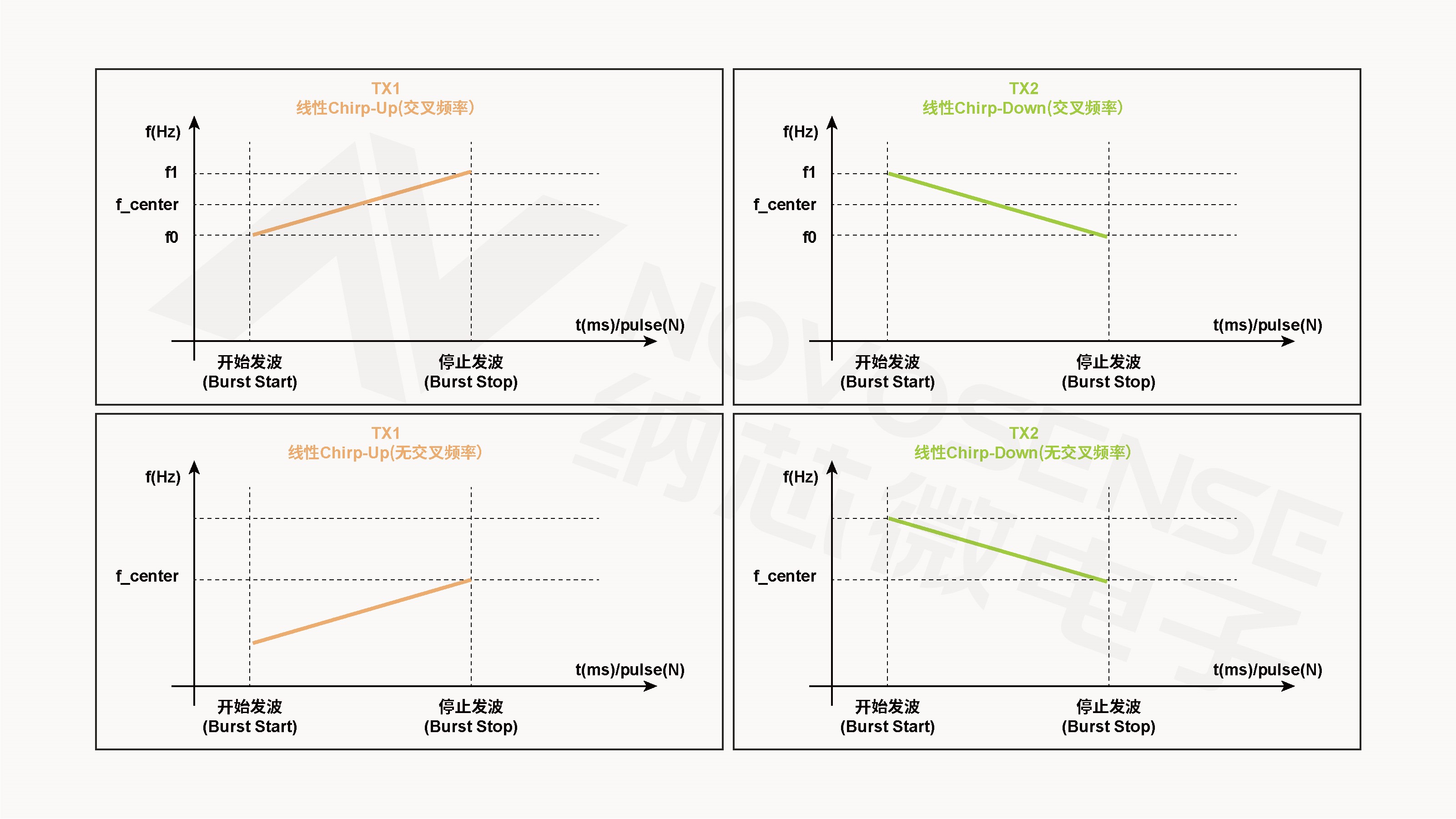

王良藩表示,NSUC1800芯片在编码与探测性能方面全面提升,满足AK2超声雷达协议标准,覆盖UPA、APA、AVP等全场景。其频点任意可配置的编码方式可以支持多种Chirp和FSK+Chirp方案,扫描速度和抗干扰能力显著增强,可在两个周期内完成保险杠扫描。

此外,NSUC1800可实现定频与变频组合发波与同时接收,两发一收场景下,组合编码可以支持更好的扛干扰效果;同时可以支持更多更灵活发波方式,支持同一总线下,不同探头发送定频或者编码自由可选。

在测距性能上,NSUC1800硬件增益设置配合优化的NFD算法精准识别近距事件,近场盲区压缩至10cm以内;芯片接收通路具备18-bit分辨率、低噪声特性,可以支持远距探测延伸至6~7m,为低速AEB提供可靠数据支撑。能看到,纳芯微通过近场/远距探测升级,既能满足近身环境精准捕捉,又能拓展远距探测的低速安全边界。

与此同时,面对包络原始数据回传挑战,纳芯微NSUC1800芯片能够提供精准支持的智驾算法,通过多种技术手段攻克包络原始数据回传挑战:包括支持定频/编码通道的事件、包络、阈值、置信度数据上传;支持1-16任意倍数的数据抽取,最大匹配探芯带宽并充分利用DSI3总线带宽;针对包络数据的压缩算法;支持信号链路中各数据节点获取与上传;同时,为应对原始数据量大问题,提供大SRAM(10K,优于行业平均4K)用于存储原始数据,并提供高于标准的总线传输速度,确保原始数据快速上传到域控端,支持上层学习和判断。“还能兼顾下一代客户需求,在同一硬件方案下兼容现有和新需求,无需频繁更换硬件。”王良藩补充道。

值得关注的是,NSUC1800在通信协议上全面兼容DSI3总线,能够实现主从设备跨品牌的互联互通,能实现不同厂家Master和Slave之间的交叉搭配,解耦域控和探头端硬件,不受限于供应链。

同时,产品在芯片设计、晶圆生产、测试与封装环节实现全链路国产化,帮助客户在Slave与Master选型上兼顾交付与成本控制,并助力客户缩短验证周期,加快项目导入,构建更具韧性的国产供应链。

众所周知,功能安全与车规认证也是车规芯片非常关键的技术指标。据了解,纳芯微的NSUC1800芯片目前已通过ISO26262 ASIL B功能安全认证及AEC-Q100车规级认证,支持-40°C~105°C工作温度,除了传统的芯片级电压、过流、过温诊断功能以外,还具备模组级诊断功能,如探头谐振频率、余振时间诊断,发波数诊断,谐振阻抗测量与诊断等。产品采用QFN20(4mm×4mm)封装,内置Cortex-M3 MCU和多类型存储器,MCU主频达到44MHz,提供高达32kB nvm和10kB 片上SRAM,为数据压缩等算法提供了充分的可扩展空间,进一步降低系统BOM成本。

据悉,除了本次发布的Slave从芯片NSUC1800外,纳芯微还即将推出用于域控端的接口转换芯片(Master主芯片),并提供评估板、软件固件和上位机软件等全要素工具的配套支持。

王良藩强调:“纳芯微致力于通过Master、Slave、评估板/固件/软件的一站式解决方案,加速方案验证与集成,降低硬件匹配难度,助力客户快速融入系统进行二次开发和项目应用。”

结语

多年来,纳芯微重点深耕汽车行业,2025上半年汽车芯片累计出货量接近10亿颗,业务占比34%,目前已拥有大量通用产品和丰富的IP积累,有助于开发大规模SoC芯片,在汽车各领域都有大量部署的核心产品。

纳芯微深耕系统技术与市场需求,以对行业的深刻理解为基础,不仅致力于为客户提供差异化方案与灵活技术支持,更在保障兼容性的同时,为客户开辟多元解决路径。

此次在超声雷达领域的创新突破与战略布局,将进一步助力纳芯微在汽车产业电动化、智能化的变革浪潮中,迈出稳健且关键的一步,持续强化其在汽车电子赛道的竞争力。

例如在泊车、进出地库以及狭窄路段会车等低速和近距离驾驶场景中,毫米波雷达和摄像头往往显得力不从心。毫米波雷达在近距离时存在盲区,且检测精度在近场会有所下降;摄像头则容易受到光线、天气等环境因素的影响。而超声波雷达却能在15cm-5m这一关键范围内实现高精度探测,为驾驶者提供可靠的保障。

当前,随着超声波雷达技术从泊车辅助(UPA)向自动泊车辅助(APA)、自动代客泊车(AVP)演进,以及L2+ ADAS在中高端及大众车型加速普及,目前主流车型已普遍升级至配备12颗左右的AK2超声波雷达,均匀分布在车辆四周,构建起全方位的360°近场监测体系,并结合摄像头、转向角和车速信息,确保了车位识别、路径规划、自动转向和换挡等全流程泊车的安全与精准。

全车可搭载12颗超声探头

并且,随着汽车电子架构走向集中化,超声波雷达正逐步演变为近场感知的关键“智能节点”,将与摄像头、毫米波雷达携手,共同打造更安全、更智能的自动驾驶环境,助力智驾系统打造百亿级市场空间。

在这样的行业发展态势下,纳芯微顺势而为,凭借多年来在传感器、汽车电子等领域的经验与技术积累,近日推出超声雷达探头芯片新品,直面汽车超声波传感器领域的机遇与挑战。

从痛点到突破,纳芯微NSUC1800破局之路

纳芯微技术市场总监王良藩指出,虽然汽车超声雷达市场空间广阔,但仍面临着技术与市场的双重挑战。技术上,存在扫描效率低、抗干扰能力弱、探测边界受限和数据回传支持不足等问题;市场方面,海外方案相对封闭,供应链依赖度较高。

面对汽车超声波系统的技术挑战与市场痛点,纳芯微凭借系统级全链条实力和完整解决方案,强势进入超声雷达芯片市场。通过自主研发攻克技术壁垒,降低客户成本,聚焦智能驾驶感知领域构建全方位能力,致力于推动汽车电子国产化进程和产业升级,为市场发展带来新动力。

近日,纳芯微正式推出NSUC1800——基于全国产供应链、兼容标准DSI3协议的超声雷达探头芯片(Slave),为辅助泊车(UPA)、自动泊车(APA)、代客泊车(AVP)等智驾场景提供更精准、更可靠的感知能力。

王良藩强调,NSUC1800超声雷达探头芯片是国内为数不多实现主从设备跨品牌互联互通的国产系统方案,其区别于传统单一芯片,纳芯微AK2超声雷达系统提供“硬件+软件+服务”的交钥匙方案,以全栈能力降低客户集成门槛,推动国产超声传感器方案从“单点替代”迈向“系统领先”。

具体来看,纳芯微新推出的超声雷达探头芯片NSUC1800具备诸多优势:包括互联互通,无缝兼容现有生态;独家技术,功能安全及车规认证;纳芯微系统级理解,实现性能全面跃升以及全国产供应链和交钥匙方案等,助力国产超声雷达系统性能快速提升,加速量产落地。

上文提到,汽车超声雷达目前仍面临一系列技术痛点,其功能与性能瓶颈制约场景落地:

- 扫描效率与多发多收能力不足

- 抗干扰能力薄弱,稳定性待提升

- 远/近场探测边界受限,盲区受限,远场探测距离不足

- 原始数据回传与端到端支持不足

- 主机与机端互联互通壁垒

对此,纳芯微凭借技术创新和产品优化升级,志在攻坚行业痛点技术。

王良藩表示,NSUC1800芯片在编码与探测性能方面全面提升,满足AK2超声雷达协议标准,覆盖UPA、APA、AVP等全场景。其频点任意可配置的编码方式可以支持多种Chirp和FSK+Chirp方案,扫描速度和抗干扰能力显著增强,可在两个周期内完成保险杠扫描。

此外,NSUC1800可实现定频与变频组合发波与同时接收,两发一收场景下,组合编码可以支持更好的扛干扰效果;同时可以支持更多更灵活发波方式,支持同一总线下,不同探头发送定频或者编码自由可选。

在测距性能上,NSUC1800硬件增益设置配合优化的NFD算法精准识别近距事件,近场盲区压缩至10cm以内;芯片接收通路具备18-bit分辨率、低噪声特性,可以支持远距探测延伸至6~7m,为低速AEB提供可靠数据支撑。能看到,纳芯微通过近场/远距探测升级,既能满足近身环境精准捕捉,又能拓展远距探测的低速安全边界。

与此同时,面对包络原始数据回传挑战,纳芯微NSUC1800芯片能够提供精准支持的智驾算法,通过多种技术手段攻克包络原始数据回传挑战:包括支持定频/编码通道的事件、包络、阈值、置信度数据上传;支持1-16任意倍数的数据抽取,最大匹配探芯带宽并充分利用DSI3总线带宽;针对包络数据的压缩算法;支持信号链路中各数据节点获取与上传;同时,为应对原始数据量大问题,提供大SRAM(10K,优于行业平均4K)用于存储原始数据,并提供高于标准的总线传输速度,确保原始数据快速上传到域控端,支持上层学习和判断。“还能兼顾下一代客户需求,在同一硬件方案下兼容现有和新需求,无需频繁更换硬件。”王良藩补充道。

值得关注的是,NSUC1800在通信协议上全面兼容DSI3总线,能够实现主从设备跨品牌的互联互通,能实现不同厂家Master和Slave之间的交叉搭配,解耦域控和探头端硬件,不受限于供应链。

同时,产品在芯片设计、晶圆生产、测试与封装环节实现全链路国产化,帮助客户在Slave与Master选型上兼顾交付与成本控制,并助力客户缩短验证周期,加快项目导入,构建更具韧性的国产供应链。

众所周知,功能安全与车规认证也是车规芯片非常关键的技术指标。据了解,纳芯微的NSUC1800芯片目前已通过ISO26262 ASIL B功能安全认证及AEC-Q100车规级认证,支持-40°C~105°C工作温度,除了传统的芯片级电压、过流、过温诊断功能以外,还具备模组级诊断功能,如探头谐振频率、余振时间诊断,发波数诊断,谐振阻抗测量与诊断等。产品采用QFN20(4mm×4mm)封装,内置Cortex-M3 MCU和多类型存储器,MCU主频达到44MHz,提供高达32kB nvm和10kB 片上SRAM,为数据压缩等算法提供了充分的可扩展空间,进一步降低系统BOM成本。

据悉,除了本次发布的Slave从芯片NSUC1800外,纳芯微还即将推出用于域控端的接口转换芯片(Master主芯片),并提供评估板、软件固件和上位机软件等全要素工具的配套支持。

王良藩强调:“纳芯微致力于通过Master、Slave、评估板/固件/软件的一站式解决方案,加速方案验证与集成,降低硬件匹配难度,助力客户快速融入系统进行二次开发和项目应用。”

结语

多年来,纳芯微重点深耕汽车行业,2025上半年汽车芯片累计出货量接近10亿颗,业务占比34%,目前已拥有大量通用产品和丰富的IP积累,有助于开发大规模SoC芯片,在汽车各领域都有大量部署的核心产品。

纳芯微深耕系统技术与市场需求,以对行业的深刻理解为基础,不仅致力于为客户提供差异化方案与灵活技术支持,更在保障兼容性的同时,为客户开辟多元解决路径。

此次在超声雷达领域的创新突破与战略布局,将进一步助力纳芯微在汽车产业电动化、智能化的变革浪潮中,迈出稳健且关键的一步,持续强化其在汽车电子赛道的竞争力。

责任编辑:Ace

相关文章

-

- 半导体行业观察

-

- 摩尔芯闻