CSEAC 2025论坛:产学研协同,破解半导体人才与技术转化难题

2025-09-08

11:58:07

来源: 互联网

点击

当前,随着全球半导体产业进入新一轮增长周期,设备与核心部件作为产业链的关键环节正迎来爆发式发展机遇。

在此背景下,第十三届半导体设备与核心部件及材料展(CSEAC 2025)于9月4日在无锡太湖国际博览中心盛大启幕,以"做强中国芯·拥抱芯世界"为主题,搭建起全球产业合作与产学研融合的重要平台。

其中,“半导体设备仪器赋能科研教学发展论坛”作为CSEAC 2025核心专题之一,聚焦设备技术与教育科研的深度耦合,为破解产业升级中的人才瓶颈与技术转化难题提供关键思路。

本次专题论坛由北京航空航天大学蓝天杰出教授林楠担任主席及圆桌对话主持人,其深厚的行业背景与专业积淀为论坛的高质量开展奠定坚实基础。林楠教授不仅是国家海外高层次人才、上海市白玉兰人才,还曾获欧盟玛丽居里学者荣誉,更有荷兰ASML公司研发科学家、研发部光源技术负责人的从业经历——十余年深耕集成电路制造光刻光源与芯片量检测光源研发领域,累计授权/公开国际专利120余项,兼具大规模集成电路设备科研、工程研发与管理经验,为论坛议题的专业导向与深度研讨提供了重要支撑。

突破集成电路工艺检测瓶颈,助力产业自主可控

在论坛上,北京航空航天大学集成电路学院副院长王新河以《集成电路工艺检测与装备控制》为题,分享了团队近一年来在集成电路先进工艺检测领域的关键进展。

北京航空航天大学集成电路学院副院长王新河

北京航空航天大学集成电路学院副院长王新河

王新河指出,先进工艺检测是高端芯片制程控制的“眼睛”,贯穿光刻、成膜、刻蚀等全流程,直接决定芯片尺寸精度与性能极限,更是突破前沿芯片技术瓶颈的关键支撑。当前国内高端工艺检测设备需求面临严峻挑战,在市场潜力与供应链风险下,实现自主可控迫在眉睫。

结合实践,王新河总结出三大技术瓶颈:

宏观与微观不兼容:先进芯片制造过程中,晶圆面积不断增大,关键尺寸持续缩小,大范围场光扫描和高精度探针难以协同;

时域和频域不同步:时域频域高精度实时转换困难;

效率与精度不兼得:产业应用场景下海量数据分析手段受限。

为突破上述瓶颈,王新河详细阐述了团队研发的三大核心技术与方案,为工艺检测自主化提供了切实可行的路径:“高精度大范围宏-微观融合检测技术”“多电学特性时频双域同步分析系统”“基于大数据云平台AI赋能制造测控”等技术方案。

目前,团队正在北航微纳中心构建 “智慧实验室”,推动全流程智能化。这些技术创新不仅打破国外垄断,更将为我国芯片产业自主可控提供支撑,未来有望推动国内工艺检测从“跟跑”迈向“领跑”。

超场激光物理与应用探索,赋能多领域创新

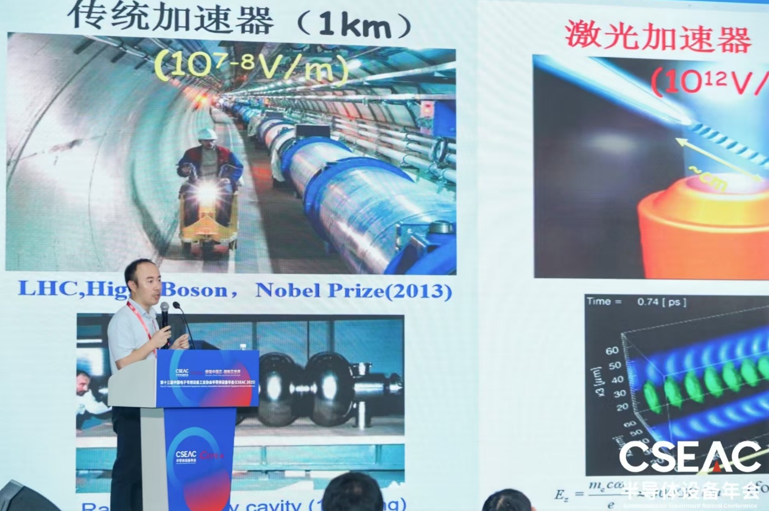

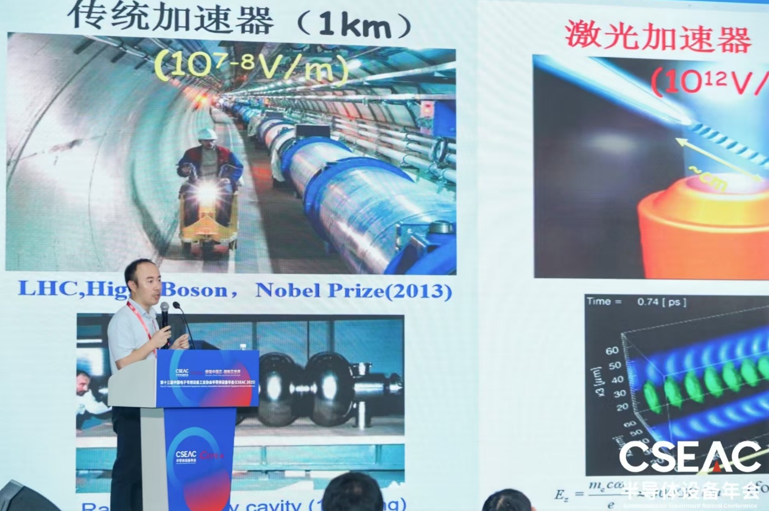

中国科学院上海光学精密机械研究所研究员吉亮亮带来了《超场激光物理与应用》的主题演讲。

中国科学院上海光学精密机械研究所研究员吉亮亮

中国科学院上海光学精密机械研究所研究员吉亮亮

吉亮亮介绍了不同波长的光源特性与特点,指出超强激光是可见光波段最亮的光源,可在实验室实现超高场强,超高能量密度等极端条件,不但开拓了若干基础科学前沿,也推动了小型化粒子加速与辐射源的发展和应用。因此全球多个国家、地区竞相布局,开展超强激光物理与应用研究,美国、欧洲较早实现拍瓦激光,亚洲近年来发展迅速,已获得数拍瓦激光并用于物理实验。上海光机所深耕超强超短激光研究30余年,率先实现10拍瓦激光峰值功率放大,并正在建设国际首个100拍瓦级激光。

在分享中,吉亮亮研究员重点介绍了超强激光在粒子加速与辐射的应用。相较于射频加速,超强激光驱动的加速场一般高4个量级左右,达到1012V/m,可将加速距离缩小至厘米级,具备小型化优势,还拥有超短脉冲、高峰值流强、高空间分辨等特点。

在电子加速方面,上海光机所深耕十余年,通过提升电子束品质,完成台式化自由电子激光原理验证,为发展小型化自由电子激光光源奠定了基础。同时,成功验证了微纳结构加速的产生高效的电子束方式。这些电子源可用于产生高亮度X射线、伽马射线等,光子能量覆盖keV至MeV级,峰值亮度较传统光源高万倍,可用于生物成像、工业探测等场景。

在质子加速方面,自2000年开始,国际上质子加速能量从 58MeV到100MeV以上。国内起步较晚但进步很快,2021年质子能量达60MeV,2023年提升至90MeV,同时激光质子加速的效率达到9%。据介绍,随着激光质子加速能量、效率的进一步提升,有望推动 “激光质子刀”研发,应用于癌症治疗。同时,激光质子源还可作为诊断工具,实现微米级分辨率探测,以及极端环境下芯片抗辐照性能的测试。

在等离子体光源研究上,激光驱动等离子体表面振荡可产生高次谐波,覆盖EUV至软X射线波段,光强与效率较高,同时,超快激光驱动的软X射线光源在未来光刻领域的应用方面具有潜力。通过长期基础研究培养的研究生也为集成电路光源的创新注入人才动力。

计算使能大写场光刻技术,破解AI算力互联瓶颈

浙江大学集成电路学院求是特聘教授曹子峥,在论坛上发表了题为《面向算力网应用的晶圆级光子集成光刻技术》的报告,分享其团队开展的研究成果,聚焦光子集成光刻技术如何适配算力网的发展需求等相关内容。

浙江大学集成电路学院求是特聘教授曹子峥

浙江大学集成电路学院求是特聘教授曹子峥

曹子峥教授表示,当前算力网(CFN)中,算力增长与互联能力不匹配问题突出。算力每20年增长6000倍,而互联仅增长30倍,大模型驱动下CPU、GPU间数据传输瓶颈加剧。6G无线通信收发芯片对面积带宽密度要求达300Gbps/mm²,传统电互联难以同时满足带宽密度与能效需求,光互联因低损耗、大带宽优势,正从长距离向片间、片上渗透。

现有电互联标准中,Intel的QPI/UPI单向带宽最高57.6GB/s,NVIDIA第五代NVLink双向总带宽达1.8TB/s,但仍受限于距离与能效。光互联则从100-800G可插拔光模块,向共封装光学(CPO)、光输入输出(OIO)演进。2024年Intel推出光计算互联(OCI)芯粒,集成光子引擎与激光器,总数据率超2TB/s,可实现片间光互联,未来片上光互联潜力巨大。

在此趋势下,光子集成对光刻技术提出新要求:需突破传统33×26mm曝光尺寸限制,实现晶圆级大写场(大视场)曝光。在保证足够精度的前提下,实现高曝光效率以避免多写场间拼接。

对此,曹子峥团队提出晶圆级光子集成光刻技术路线,以接近式光刻为基础,核心包括三方面:一是自研像素化可调谐紫外LED光源,结合计算光刻算法,实现光源与掩模板联合优化,提升图像分辨率;二是开发高精度间隙传感与控制系统,保障曝光距离稳定;三是搭建协同运动台与干涉成像检测体系,实现曝光后图形质量评估与算法迭代。

通过仿真与实验显示,该技术在365nm i线波长下,可清晰曝光1μm×5μm图形,优化后最小可分辨200nm图形,对光子集成常用的微环结构也能实现高质量曝光。据悉,曹子峥在鹏城实验室任职期间,其团队已完成设备概念设计与组装,开发计算光刻算法,获8项核心专利,布局光源优化、间隙传感、扫描控制等关键技术。

未来,曹子峥团队计划进一步升级技术,开发下一代智能算法,支持快速全晶圆级曝光优化,将工作波长拓展至更短波长以提升精度,研发更为紧凑的间隙传感系统以提高产能与良率。助力低成本、高可靠性光子集成落地以服务好算力互联。

这些技术探索,正为光子互联的光刻领域打开创新空间,驱动半导体产业向“更高效、更精密”的方向持续进阶。

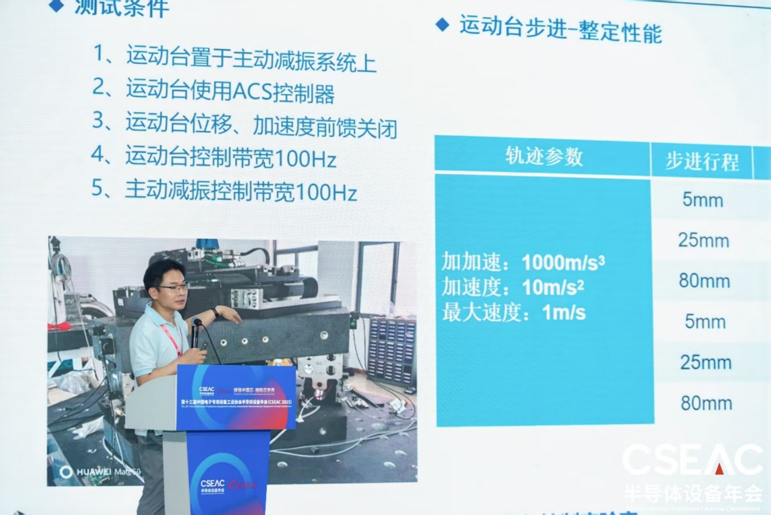

聚焦光刻与量检测装备动力学,破精度与产率矛盾

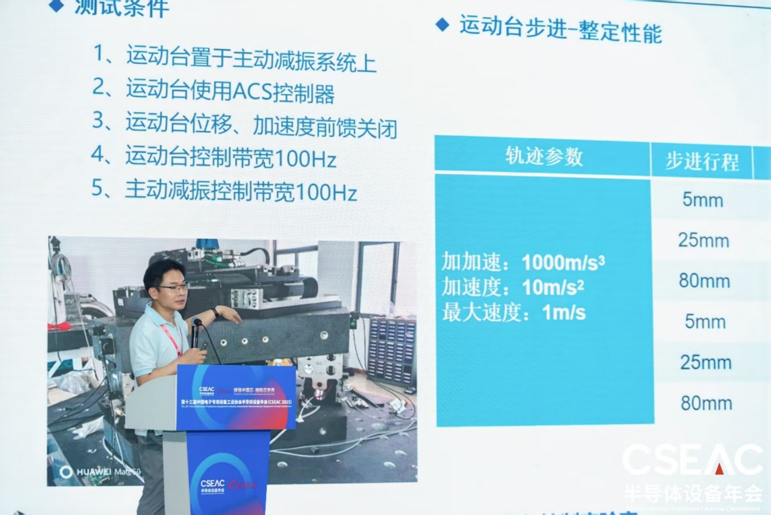

在论坛现场,复旦大学智能机器人与先进制造创新学院丁晨阳研究员,发表题为《光刻和量检测装备的动力学与运动控制》的报告,聚焦精密装备振动难题及解决方案。

复旦大学智能机器人与先进制造创新学院丁晨阳研究员

复旦大学智能机器人与先进制造创新学院丁晨阳研究员

据了解,丁晨阳研究员拥有十余年荷兰集成电路装备研发经验,2019年归国后深耕该领域。其研究的精密运动系统动力学,交叉结构动力学与运动控制,核心是解决装备机械振动对精度的影响——光刻与量检测装备如“晃动的相机”,框架、运动台等振动会导致成像模糊,且产率与精度存在固有矛盾,因为提升产率需运动台更高加速度,产生更大反力引发框架振动,最终降低加工/量测精度。

对此,丁晨阳团队先构建简化动力学模型,明确运动台反力对计量框架振动的影响,进而分析三类动力学架构:

被动减振:由弹簧与阻尼器构成,成本低但存在性能瓶颈——柔度与传递率无法同时提升,难以平衡精度与产率;

反力补偿:通过反向推理抵消运动台反力,却对延迟和误差极敏感,工程实践效果比被动减振好,但也还有提升的空间;

主动减振:通过传感器实时监测振动,反馈至伺服系统主动压制。其优势在于可通过牺牲灵敏度的方式,同时提升柔度与传递率,既能抗扰动力振动,又能隔地面振动,是高端装备的核心方案。

据介绍,其团队目前已推出主动减振器产品并实现出货。实测显示,其产品能充分满足高精度需求。此外,其团队还提供地基振动测量、模态测量等服务,为国产集成电路装备研发提供支持。

深耕超精密运动系统,破解光刻机核心技术难题

哈尔滨工业大学刘杨教授在《超精密运动系统的探索与实践》的主题报告中,分享了团队在光刻机超精密运动控制领域的研究成果,聚焦掩模台、工件台等核心部件的技术突破。

哈尔滨工业大学刘杨教授

哈尔滨工业大学刘杨教授

众所周知,光刻机作为半导体制造“卡脖子”装备,超精密运动台测控技术是其七大关键技术之一——掩模台承载掩模版、工件台承载晶圆,二者需在高动态运动中实现纳米级同步精度。

对此,刘杨教授团队梳理出该领域三大核心痛点:“无法制造”、“无法集成”、“无法运行”,并提炼出三大技术难点:高加速、高速度与高定位精度的兼顾,全耦合多自由度运动体解耦,结构模态与控制带宽的矛盾。

针对这些挑战,刘杨提到从高动态轨迹生成与整形技术、多自由度智能解耦技术、迭代学习扰动补偿技术和甚多轴协同控制技术等四大关键技术切入突破。

此外,其团队还研制高实时性运动控制系统硬件平台,采用VME总线与VxWorks实时操作系统,控制轴数超70轴,同步时间<100ns,数据传输速度达5Gbps,满足14nm节点光刻机需求,且支持全国产化部署与自主算法高效集成。

刘杨教授表示,团队成果已在部分样机与专用设备中应用,未来希望与企业深度合作,推动超精密运动控制技术从样机走向产线,助力国产光刻装备自主可控发展。

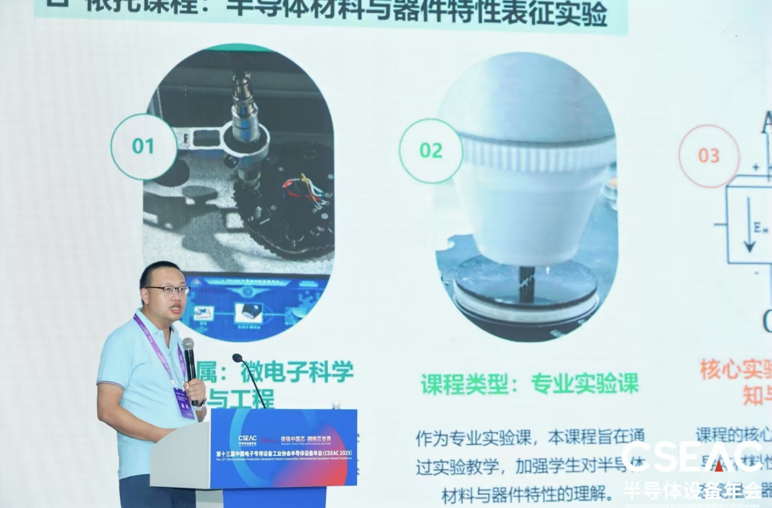

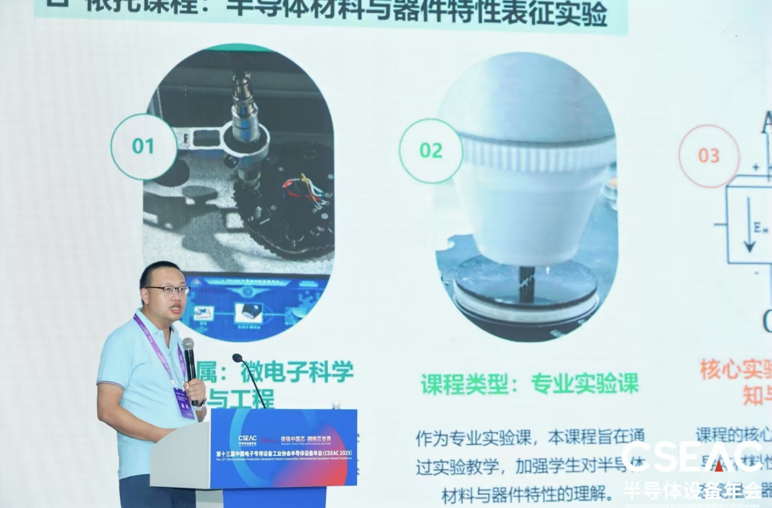

中山大学集成电路学院实践教学体系建设,培养产业需求人才

在论坛期间,中山大学集成电路学院徐建明副院长发表题为《中山大学集成电路学院实践教学体系建设》的报告,分享了学院针对集成电路领域人才缺口,构建产教研协同实践教学体系的探索与成果。

中山大学集成电路学院徐建明副院长

中山大学集成电路学院徐建明副院长

徐建明指出,当前集成电路产业面临多重机遇与挑战:中美贸易战背景下半导体产业受高度关注,学科交叉需求强烈,但半导体工艺、测试、应用领域人才紧缺,尤其IC测试、认证、可靠性及装备工艺方向缺口显著。而传统微电子学科课程多聚焦设计,缺乏晶圆级制造、封装、测试相关内容,难以匹配产业需求。

对此,中山大学集成电路学院立足深圳产业区位优势,以“对接业界岗位、解决人才痛点”为核心,构建实践教学体系。

据介绍,该体系以“产业需求→课程设计→课程实施→能力评估→反馈改进”为闭环,对标光刻工艺工程师、IC测试工程师、封装工艺工程师等紧缺岗位能力要求,设计核心课程与实验。

徐建明表示,体系突出“产教研协同”特色,与鼎阳科技合作开发“中大-鼎阳科教融汇方案”,精选八大产业通用测试场景,覆盖分立器件与集成电路芯片测试,融入晶圆级与芯片级测试共性技能,确保学生技能与产业需求紧密对接。同时,该体系具备快速复制扩展性,可适应产业快速发展。

此外,针对实践教学中“关联度差、脱离实际、现代工具应用不足”等核心问题,学院构建“双思维训练体系”:以理论课程为基础,通过认知实习串联知识点,结合课程设计、科研项目、创新创业实践提升学生工程能力;打造 24小时开放的实验教学平台,配备集成电路芯片性能评价系统,支持学生开展探究式、项目式学习。此外,引入相关企业认证标准,推进产教融合。

未来,学院将进一步推进国际认证,扩大课程规模与复制性,助力缓解国内集成电路人才缺口,为产业输送更多兼具理论基础与工程实践能力的专业人才。

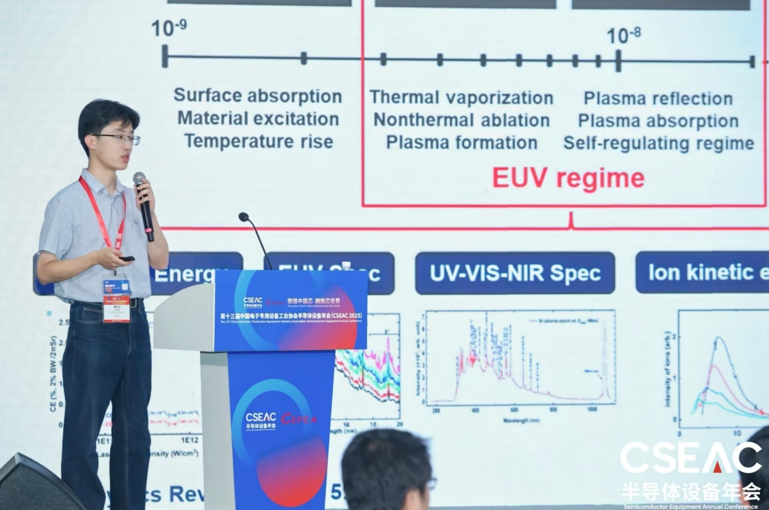

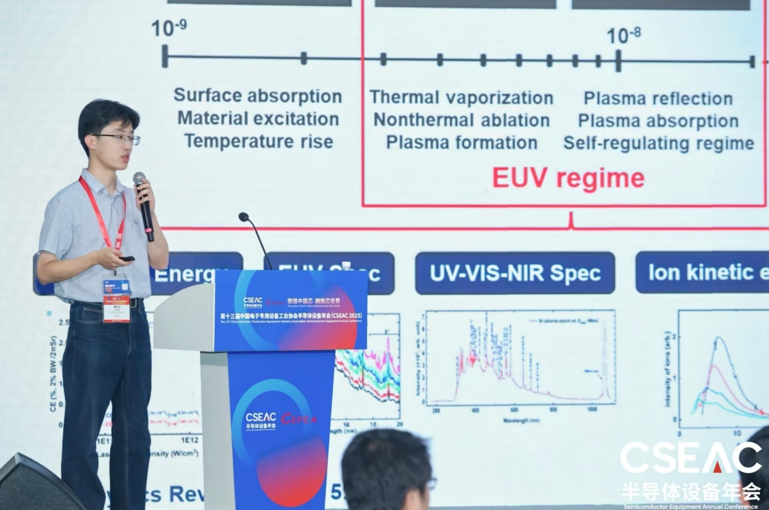

突破EUV光源转换效率瓶颈

中国科学院上海光学精密机械研究所林楠研究员团队成员,胡桢麟博士在本次论坛上发表报告,分享了团队在1微米固体激光驱动锡等离子体极紫外(EUV)光源领域的研究进展。

中国科学院上海光学精密机械研究所 胡桢麟博士

中国科学院上海光学精密机械研究所 胡桢麟博士

胡桢麟指出,当前集成电路产业中,EUV光刻是延续摩尔定律的核心技术,而EUV光源是光刻机及光刻工艺量测/检测环节的“卡脖子”关键。现有主流方案采用10微米CO₂激光,而胡桢麟所在团队聚焦更具潜力的1微米固体激光——其时光稳定性强、电光转换效率高,且具备万瓦级输出潜力,有望成为下一代EUV光源驱动方案。

据介绍,其团队搭建了LPP-EUV光源综合实验平台,集成辐射能量监测、EUV/可见光光谱仪、离子能谱仪等诊断设备,部分核心设备因器件禁运实现自主研发。通过该平台,团队深入研究1微米激光与锡靶相互作用机制,提出“等离子体发射-吸收双层模型”,针对1微米激光驱动等离子体电子密度高、光学厚度大导致CE低的问题,优化激光参数以降低等离子体光厚。

该研究不仅为EUV光刻光源提供了新的技术路径,其成果还可应用于EUV量测/检测设备,助力解决光刻全流程中EUV光源依赖问题。胡桢麟表示,未来将持续优化转换效率,推动1微米固体激光驱动EUV光源的产业化探索。

圆桌对话:集成电路装备人才培养与产教融合新思路

在半导体设备仪器赋能科研教学发展论坛的圆桌环节,北航、复旦、哈工大、浙大、中大五所高校嘉宾围绕“高校人才培养角色”与“各校特色”两大问题展开探讨,为集成电路装备领域人才培养与产教融合提供思路。

北航王新河教授指出,国内集成电路工艺装备学科空白,人才缺口紧迫。北航2021年成立集成电路工艺与装备系,通过校企协同建联合实验室、联合产业专家开发半导体装备虚拟仿真课程与教材、牵头产教融合共同体推广工单制教学资源至高职院校,还发起全国科学仪器创新大赛,整合多学科资源培育科研团队,构建从顶尖人才到产业工人的培养体系。

复旦丁晨阳教授介绍,复旦为发展新工科组建六大创新学院,集成电路相关力量归入微纳电子创新学院,智能机器人与先进制造创新学院聚焦机器人、高端装备,服务集成电路装备与AI应用。团队借鉴荷兰埃因霍温理工大学经验,推动博士课题对接产业未来问题,实现人才与产业无缝衔接。

哈工大刘杨教授表示,哈工大以“规格严格、功夫到家”校训,长期与航天深度融合,课程、选题对标产业需求。针对集成电路装备领域,主张高校教师深入企业挖掘科学问题,同时呼吁企业提供良好发展空间,加强产学互动,解决行业“平台期缺人”难题。

浙大李璟教授结合企业与科研经历,强调学生需强化应用场景认知。其团队带学生走进大厂、邀请工程师进校园,反馈国产仪器问题助力迭代;学院通过暑期研学带学生走访国内外产业园区。他建议建立高校与企业交流规范,平衡学术自由与商业秘密保护。

中大徐建明副院长立足深圳应用导向,开设“集成电路行业认知”课,邀请企业高管授课;提出集成电路装备是系统工程,高校可承接国产装备试错迭代,降低企业风险;推动校企协同攻关,借助政府支持形成“企业投、学校研、共同产出”的产教闭环,助力企业构建技术护城河。

在此背景下,第十三届半导体设备与核心部件及材料展(CSEAC 2025)于9月4日在无锡太湖国际博览中心盛大启幕,以"做强中国芯·拥抱芯世界"为主题,搭建起全球产业合作与产学研融合的重要平台。

其中,“半导体设备仪器赋能科研教学发展论坛”作为CSEAC 2025核心专题之一,聚焦设备技术与教育科研的深度耦合,为破解产业升级中的人才瓶颈与技术转化难题提供关键思路。

本次专题论坛由北京航空航天大学蓝天杰出教授林楠担任主席及圆桌对话主持人,其深厚的行业背景与专业积淀为论坛的高质量开展奠定坚实基础。林楠教授不仅是国家海外高层次人才、上海市白玉兰人才,还曾获欧盟玛丽居里学者荣誉,更有荷兰ASML公司研发科学家、研发部光源技术负责人的从业经历——十余年深耕集成电路制造光刻光源与芯片量检测光源研发领域,累计授权/公开国际专利120余项,兼具大规模集成电路设备科研、工程研发与管理经验,为论坛议题的专业导向与深度研讨提供了重要支撑。

突破集成电路工艺检测瓶颈,助力产业自主可控

在论坛上,北京航空航天大学集成电路学院副院长王新河以《集成电路工艺检测与装备控制》为题,分享了团队近一年来在集成电路先进工艺检测领域的关键进展。

北京航空航天大学集成电路学院副院长王新河

北京航空航天大学集成电路学院副院长王新河王新河指出,先进工艺检测是高端芯片制程控制的“眼睛”,贯穿光刻、成膜、刻蚀等全流程,直接决定芯片尺寸精度与性能极限,更是突破前沿芯片技术瓶颈的关键支撑。当前国内高端工艺检测设备需求面临严峻挑战,在市场潜力与供应链风险下,实现自主可控迫在眉睫。

结合实践,王新河总结出三大技术瓶颈:

宏观与微观不兼容:先进芯片制造过程中,晶圆面积不断增大,关键尺寸持续缩小,大范围场光扫描和高精度探针难以协同;

时域和频域不同步:时域频域高精度实时转换困难;

效率与精度不兼得:产业应用场景下海量数据分析手段受限。

为突破上述瓶颈,王新河详细阐述了团队研发的三大核心技术与方案,为工艺检测自主化提供了切实可行的路径:“高精度大范围宏-微观融合检测技术”“多电学特性时频双域同步分析系统”“基于大数据云平台AI赋能制造测控”等技术方案。

目前,团队正在北航微纳中心构建 “智慧实验室”,推动全流程智能化。这些技术创新不仅打破国外垄断,更将为我国芯片产业自主可控提供支撑,未来有望推动国内工艺检测从“跟跑”迈向“领跑”。

超场激光物理与应用探索,赋能多领域创新

中国科学院上海光学精密机械研究所研究员吉亮亮带来了《超场激光物理与应用》的主题演讲。

中国科学院上海光学精密机械研究所研究员吉亮亮

中国科学院上海光学精密机械研究所研究员吉亮亮吉亮亮介绍了不同波长的光源特性与特点,指出超强激光是可见光波段最亮的光源,可在实验室实现超高场强,超高能量密度等极端条件,不但开拓了若干基础科学前沿,也推动了小型化粒子加速与辐射源的发展和应用。因此全球多个国家、地区竞相布局,开展超强激光物理与应用研究,美国、欧洲较早实现拍瓦激光,亚洲近年来发展迅速,已获得数拍瓦激光并用于物理实验。上海光机所深耕超强超短激光研究30余年,率先实现10拍瓦激光峰值功率放大,并正在建设国际首个100拍瓦级激光。

在分享中,吉亮亮研究员重点介绍了超强激光在粒子加速与辐射的应用。相较于射频加速,超强激光驱动的加速场一般高4个量级左右,达到1012V/m,可将加速距离缩小至厘米级,具备小型化优势,还拥有超短脉冲、高峰值流强、高空间分辨等特点。

在电子加速方面,上海光机所深耕十余年,通过提升电子束品质,完成台式化自由电子激光原理验证,为发展小型化自由电子激光光源奠定了基础。同时,成功验证了微纳结构加速的产生高效的电子束方式。这些电子源可用于产生高亮度X射线、伽马射线等,光子能量覆盖keV至MeV级,峰值亮度较传统光源高万倍,可用于生物成像、工业探测等场景。

在质子加速方面,自2000年开始,国际上质子加速能量从 58MeV到100MeV以上。国内起步较晚但进步很快,2021年质子能量达60MeV,2023年提升至90MeV,同时激光质子加速的效率达到9%。据介绍,随着激光质子加速能量、效率的进一步提升,有望推动 “激光质子刀”研发,应用于癌症治疗。同时,激光质子源还可作为诊断工具,实现微米级分辨率探测,以及极端环境下芯片抗辐照性能的测试。

在等离子体光源研究上,激光驱动等离子体表面振荡可产生高次谐波,覆盖EUV至软X射线波段,光强与效率较高,同时,超快激光驱动的软X射线光源在未来光刻领域的应用方面具有潜力。通过长期基础研究培养的研究生也为集成电路光源的创新注入人才动力。

计算使能大写场光刻技术,破解AI算力互联瓶颈

浙江大学集成电路学院求是特聘教授曹子峥,在论坛上发表了题为《面向算力网应用的晶圆级光子集成光刻技术》的报告,分享其团队开展的研究成果,聚焦光子集成光刻技术如何适配算力网的发展需求等相关内容。

浙江大学集成电路学院求是特聘教授曹子峥

浙江大学集成电路学院求是特聘教授曹子峥曹子峥教授表示,当前算力网(CFN)中,算力增长与互联能力不匹配问题突出。算力每20年增长6000倍,而互联仅增长30倍,大模型驱动下CPU、GPU间数据传输瓶颈加剧。6G无线通信收发芯片对面积带宽密度要求达300Gbps/mm²,传统电互联难以同时满足带宽密度与能效需求,光互联因低损耗、大带宽优势,正从长距离向片间、片上渗透。

现有电互联标准中,Intel的QPI/UPI单向带宽最高57.6GB/s,NVIDIA第五代NVLink双向总带宽达1.8TB/s,但仍受限于距离与能效。光互联则从100-800G可插拔光模块,向共封装光学(CPO)、光输入输出(OIO)演进。2024年Intel推出光计算互联(OCI)芯粒,集成光子引擎与激光器,总数据率超2TB/s,可实现片间光互联,未来片上光互联潜力巨大。

在此趋势下,光子集成对光刻技术提出新要求:需突破传统33×26mm曝光尺寸限制,实现晶圆级大写场(大视场)曝光。在保证足够精度的前提下,实现高曝光效率以避免多写场间拼接。

对此,曹子峥团队提出晶圆级光子集成光刻技术路线,以接近式光刻为基础,核心包括三方面:一是自研像素化可调谐紫外LED光源,结合计算光刻算法,实现光源与掩模板联合优化,提升图像分辨率;二是开发高精度间隙传感与控制系统,保障曝光距离稳定;三是搭建协同运动台与干涉成像检测体系,实现曝光后图形质量评估与算法迭代。

通过仿真与实验显示,该技术在365nm i线波长下,可清晰曝光1μm×5μm图形,优化后最小可分辨200nm图形,对光子集成常用的微环结构也能实现高质量曝光。据悉,曹子峥在鹏城实验室任职期间,其团队已完成设备概念设计与组装,开发计算光刻算法,获8项核心专利,布局光源优化、间隙传感、扫描控制等关键技术。

未来,曹子峥团队计划进一步升级技术,开发下一代智能算法,支持快速全晶圆级曝光优化,将工作波长拓展至更短波长以提升精度,研发更为紧凑的间隙传感系统以提高产能与良率。助力低成本、高可靠性光子集成落地以服务好算力互联。

这些技术探索,正为光子互联的光刻领域打开创新空间,驱动半导体产业向“更高效、更精密”的方向持续进阶。

聚焦光刻与量检测装备动力学,破精度与产率矛盾

在论坛现场,复旦大学智能机器人与先进制造创新学院丁晨阳研究员,发表题为《光刻和量检测装备的动力学与运动控制》的报告,聚焦精密装备振动难题及解决方案。

复旦大学智能机器人与先进制造创新学院丁晨阳研究员

复旦大学智能机器人与先进制造创新学院丁晨阳研究员据了解,丁晨阳研究员拥有十余年荷兰集成电路装备研发经验,2019年归国后深耕该领域。其研究的精密运动系统动力学,交叉结构动力学与运动控制,核心是解决装备机械振动对精度的影响——光刻与量检测装备如“晃动的相机”,框架、运动台等振动会导致成像模糊,且产率与精度存在固有矛盾,因为提升产率需运动台更高加速度,产生更大反力引发框架振动,最终降低加工/量测精度。

对此,丁晨阳团队先构建简化动力学模型,明确运动台反力对计量框架振动的影响,进而分析三类动力学架构:

被动减振:由弹簧与阻尼器构成,成本低但存在性能瓶颈——柔度与传递率无法同时提升,难以平衡精度与产率;

反力补偿:通过反向推理抵消运动台反力,却对延迟和误差极敏感,工程实践效果比被动减振好,但也还有提升的空间;

主动减振:通过传感器实时监测振动,反馈至伺服系统主动压制。其优势在于可通过牺牲灵敏度的方式,同时提升柔度与传递率,既能抗扰动力振动,又能隔地面振动,是高端装备的核心方案。

据介绍,其团队目前已推出主动减振器产品并实现出货。实测显示,其产品能充分满足高精度需求。此外,其团队还提供地基振动测量、模态测量等服务,为国产集成电路装备研发提供支持。

深耕超精密运动系统,破解光刻机核心技术难题

哈尔滨工业大学刘杨教授在《超精密运动系统的探索与实践》的主题报告中,分享了团队在光刻机超精密运动控制领域的研究成果,聚焦掩模台、工件台等核心部件的技术突破。

哈尔滨工业大学刘杨教授

哈尔滨工业大学刘杨教授众所周知,光刻机作为半导体制造“卡脖子”装备,超精密运动台测控技术是其七大关键技术之一——掩模台承载掩模版、工件台承载晶圆,二者需在高动态运动中实现纳米级同步精度。

对此,刘杨教授团队梳理出该领域三大核心痛点:“无法制造”、“无法集成”、“无法运行”,并提炼出三大技术难点:高加速、高速度与高定位精度的兼顾,全耦合多自由度运动体解耦,结构模态与控制带宽的矛盾。

针对这些挑战,刘杨提到从高动态轨迹生成与整形技术、多自由度智能解耦技术、迭代学习扰动补偿技术和甚多轴协同控制技术等四大关键技术切入突破。

此外,其团队还研制高实时性运动控制系统硬件平台,采用VME总线与VxWorks实时操作系统,控制轴数超70轴,同步时间<100ns,数据传输速度达5Gbps,满足14nm节点光刻机需求,且支持全国产化部署与自主算法高效集成。

刘杨教授表示,团队成果已在部分样机与专用设备中应用,未来希望与企业深度合作,推动超精密运动控制技术从样机走向产线,助力国产光刻装备自主可控发展。

中山大学集成电路学院实践教学体系建设,培养产业需求人才

在论坛期间,中山大学集成电路学院徐建明副院长发表题为《中山大学集成电路学院实践教学体系建设》的报告,分享了学院针对集成电路领域人才缺口,构建产教研协同实践教学体系的探索与成果。

中山大学集成电路学院徐建明副院长

中山大学集成电路学院徐建明副院长徐建明指出,当前集成电路产业面临多重机遇与挑战:中美贸易战背景下半导体产业受高度关注,学科交叉需求强烈,但半导体工艺、测试、应用领域人才紧缺,尤其IC测试、认证、可靠性及装备工艺方向缺口显著。而传统微电子学科课程多聚焦设计,缺乏晶圆级制造、封装、测试相关内容,难以匹配产业需求。

对此,中山大学集成电路学院立足深圳产业区位优势,以“对接业界岗位、解决人才痛点”为核心,构建实践教学体系。

据介绍,该体系以“产业需求→课程设计→课程实施→能力评估→反馈改进”为闭环,对标光刻工艺工程师、IC测试工程师、封装工艺工程师等紧缺岗位能力要求,设计核心课程与实验。

徐建明表示,体系突出“产教研协同”特色,与鼎阳科技合作开发“中大-鼎阳科教融汇方案”,精选八大产业通用测试场景,覆盖分立器件与集成电路芯片测试,融入晶圆级与芯片级测试共性技能,确保学生技能与产业需求紧密对接。同时,该体系具备快速复制扩展性,可适应产业快速发展。

此外,针对实践教学中“关联度差、脱离实际、现代工具应用不足”等核心问题,学院构建“双思维训练体系”:以理论课程为基础,通过认知实习串联知识点,结合课程设计、科研项目、创新创业实践提升学生工程能力;打造 24小时开放的实验教学平台,配备集成电路芯片性能评价系统,支持学生开展探究式、项目式学习。此外,引入相关企业认证标准,推进产教融合。

未来,学院将进一步推进国际认证,扩大课程规模与复制性,助力缓解国内集成电路人才缺口,为产业输送更多兼具理论基础与工程实践能力的专业人才。

突破EUV光源转换效率瓶颈

中国科学院上海光学精密机械研究所林楠研究员团队成员,胡桢麟博士在本次论坛上发表报告,分享了团队在1微米固体激光驱动锡等离子体极紫外(EUV)光源领域的研究进展。

中国科学院上海光学精密机械研究所 胡桢麟博士

中国科学院上海光学精密机械研究所 胡桢麟博士胡桢麟指出,当前集成电路产业中,EUV光刻是延续摩尔定律的核心技术,而EUV光源是光刻机及光刻工艺量测/检测环节的“卡脖子”关键。现有主流方案采用10微米CO₂激光,而胡桢麟所在团队聚焦更具潜力的1微米固体激光——其时光稳定性强、电光转换效率高,且具备万瓦级输出潜力,有望成为下一代EUV光源驱动方案。

据介绍,其团队搭建了LPP-EUV光源综合实验平台,集成辐射能量监测、EUV/可见光光谱仪、离子能谱仪等诊断设备,部分核心设备因器件禁运实现自主研发。通过该平台,团队深入研究1微米激光与锡靶相互作用机制,提出“等离子体发射-吸收双层模型”,针对1微米激光驱动等离子体电子密度高、光学厚度大导致CE低的问题,优化激光参数以降低等离子体光厚。

该研究不仅为EUV光刻光源提供了新的技术路径,其成果还可应用于EUV量测/检测设备,助力解决光刻全流程中EUV光源依赖问题。胡桢麟表示,未来将持续优化转换效率,推动1微米固体激光驱动EUV光源的产业化探索。

圆桌对话:集成电路装备人才培养与产教融合新思路

在半导体设备仪器赋能科研教学发展论坛的圆桌环节,北航、复旦、哈工大、浙大、中大五所高校嘉宾围绕“高校人才培养角色”与“各校特色”两大问题展开探讨,为集成电路装备领域人才培养与产教融合提供思路。

北航王新河教授指出,国内集成电路工艺装备学科空白,人才缺口紧迫。北航2021年成立集成电路工艺与装备系,通过校企协同建联合实验室、联合产业专家开发半导体装备虚拟仿真课程与教材、牵头产教融合共同体推广工单制教学资源至高职院校,还发起全国科学仪器创新大赛,整合多学科资源培育科研团队,构建从顶尖人才到产业工人的培养体系。

复旦丁晨阳教授介绍,复旦为发展新工科组建六大创新学院,集成电路相关力量归入微纳电子创新学院,智能机器人与先进制造创新学院聚焦机器人、高端装备,服务集成电路装备与AI应用。团队借鉴荷兰埃因霍温理工大学经验,推动博士课题对接产业未来问题,实现人才与产业无缝衔接。

哈工大刘杨教授表示,哈工大以“规格严格、功夫到家”校训,长期与航天深度融合,课程、选题对标产业需求。针对集成电路装备领域,主张高校教师深入企业挖掘科学问题,同时呼吁企业提供良好发展空间,加强产学互动,解决行业“平台期缺人”难题。

浙大李璟教授结合企业与科研经历,强调学生需强化应用场景认知。其团队带学生走进大厂、邀请工程师进校园,反馈国产仪器问题助力迭代;学院通过暑期研学带学生走访国内外产业园区。他建议建立高校与企业交流规范,平衡学术自由与商业秘密保护。

中大徐建明副院长立足深圳应用导向,开设“集成电路行业认知”课,邀请企业高管授课;提出集成电路装备是系统工程,高校可承接国产装备试错迭代,降低企业风险;推动校企协同攻关,借助政府支持形成“企业投、学校研、共同产出”的产教闭环,助力企业构建技术护城河。

责任编辑:Ace

相关文章

-

- 半导体行业观察

-

- 摩尔芯闻